Copyright(C) 2008・11・20〜 by gigue(ジーグ) 商用にお使いになる事は禁止です。

音部記号と音符の読み方

![]()

Copyright(C) 2008・11・20〜 by gigue(ジーグ) 商用にお使いになる事は禁止です。

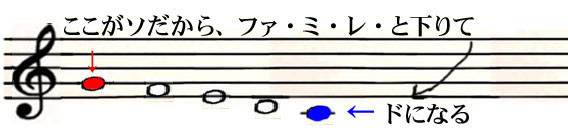

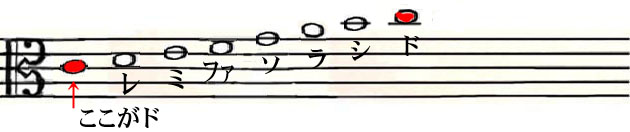

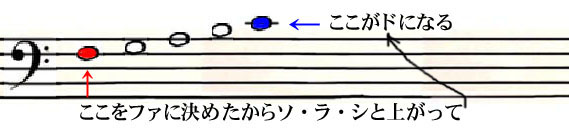

| 音部記号 音部記号には高音部記号と中音部記号と低音部記号の3種類があります。 高音部記号。ト音記号・バイオリン記号ともいいます。  ト音記号というのはト音(ハ長調のソ)を決める記号という意味です。 ハ長調のソは第2線にあります(下の図では赤い線)。 第2線をくるりとうずまきで囲んで ありますが、この記号はアルファベットのGを飾り(かざり)文字にしたものだそうです。 Gは外国の音名でソを表す文字です。  高音部譜表(こうおんぶふひょう) ト音記号を五線に書いたものを高音部譜表(こうおんぶふひょう)とよびます。  (たぶん、最初は青い音符をド、そこから順番にレ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドと教えてもらったと 思いますが、本当はソが最初に決まったのです) 中音部記号 ハ音記号という名前もあります。ハ音(ハ長調のド)を決める記号です。 4種類ありますが、現在ではそのうちの3つはほとんど使われていません。  赤い線(第3線)の音符がハ音(ハ長調のド)を決める記号です。 この記号はハ音記号の中のアルト記号といいます。管楽器にはこのアルト記号を使うものもありますし、 ヴィオラという弦楽器で使われる場合もあります。  アルト譜表 アルト記号を五線に書いたものをアルト譜表といいます。  低音部記号 へ音記号・バス記号ともいいます。へ音(ハ長調のファ)を決める記号です。  赤い線をヘ音(ファ)と決めます。この記号はアルファベットのFを飾り文字にしたものだそうです。 Fは外国の音名でファを表す文字です。 第4線をファと決める記号です。第4線から書き始めますが、その部分を丸くして、二つの小さな 丸い点(ドット)ではさんであります。   (ファを決める記号なので、最初に決まったのはファ、そこから順番にソ・ラ・シ・ドとなって ドも決まったわけです) ※ここで説明(せつめい)した音符の読み方は、ハ長調の読み方です。ハ長調は音楽の基本となるので 基本調(きほんちょう)ともいいます。音楽の理論(りろん=考え方)の説明ではハ長調を使う場合が 多いです。 基本調のハ長調の他に多くの調がありますが、それは後で説明することにします。 ※ハ音記号には、上に書いた他に第1線をハ音(ド)にするソプラノ記号、第2線をハ音(ド)にする メゾソプラノ記号、第4線をハ音(ド)にするテノール記号などもありますが、今は使われません。 へ音記号には第3線をヘ音(ファ)と決めるバリトン記号というのもありましたが、これも今では 使われていませんから、ここでは省略(しょうりゃく)します。 ただ、楽典(がくてん)といって、音楽を詳しく勉強する時には必要になる場合もありますから、 難しい(むずかしい)方の音楽用語辞典には書いています。 |