Copyright(C) 2009・2・22~23 by gigue(ジーグ) 商用にお使いになる事は禁止です。

和音(三和音)

![]()

Copyright(C) 2009・2・22~23 by gigue(ジーグ) 商用にお使いになる事は禁止です。

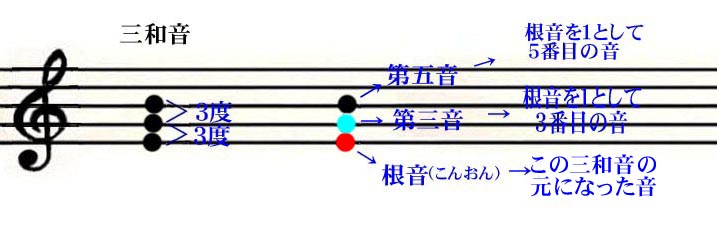

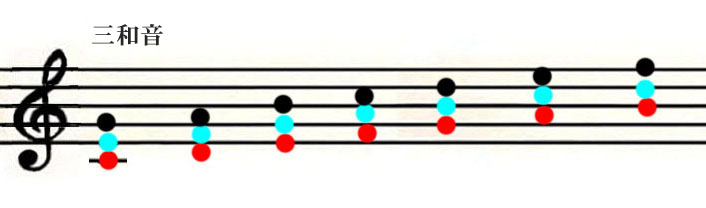

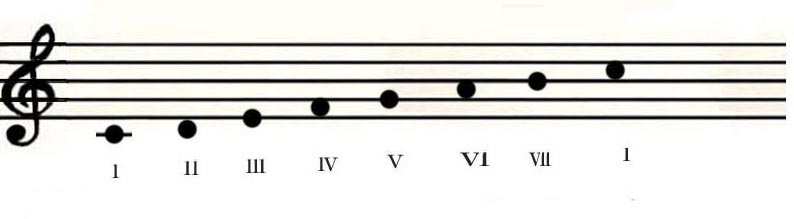

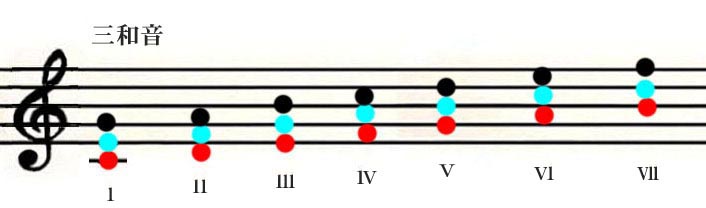

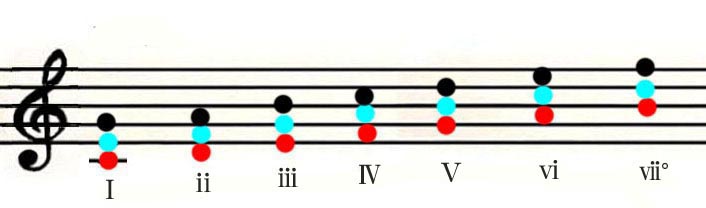

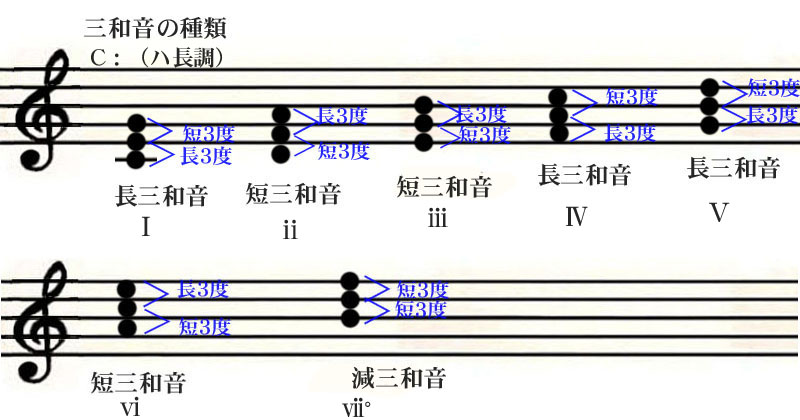

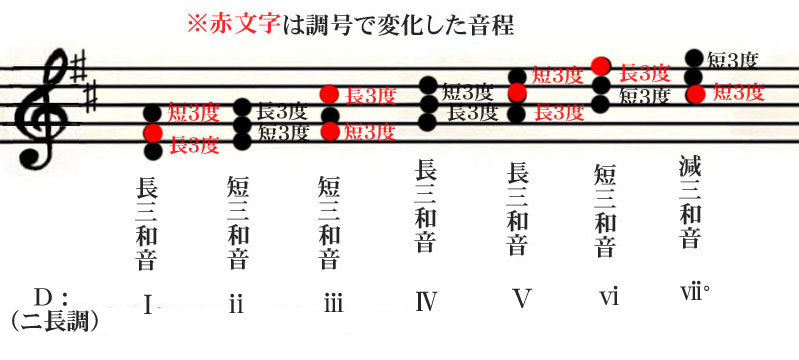

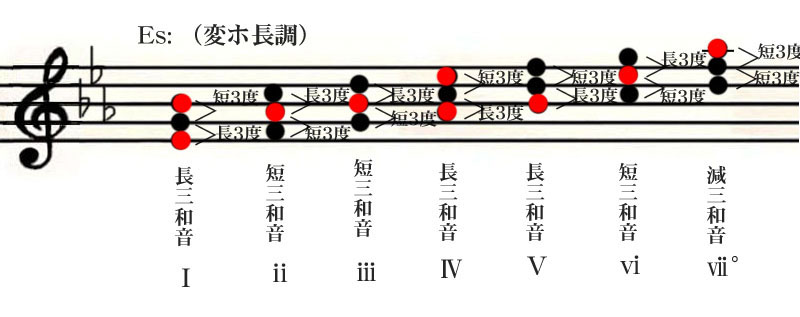

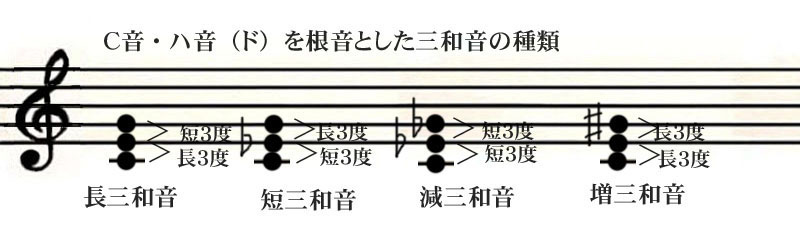

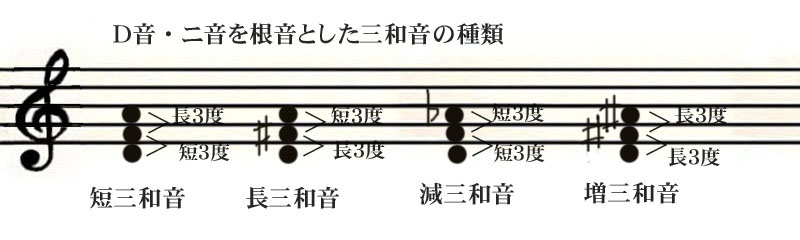

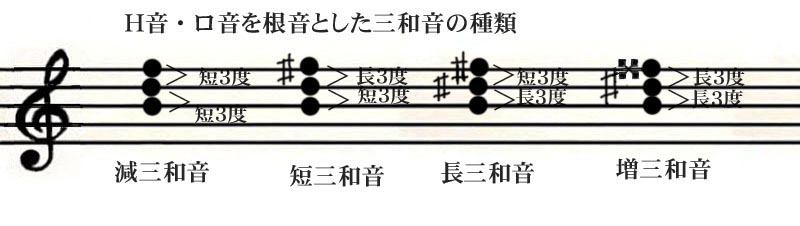

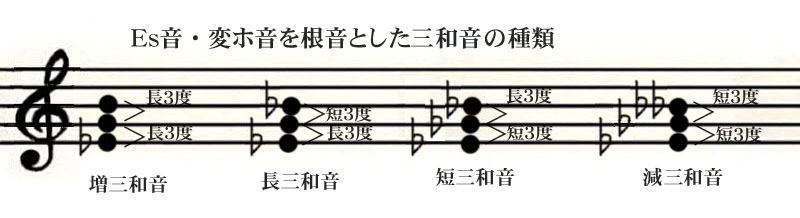

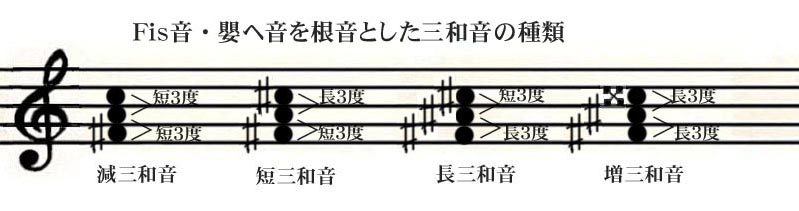

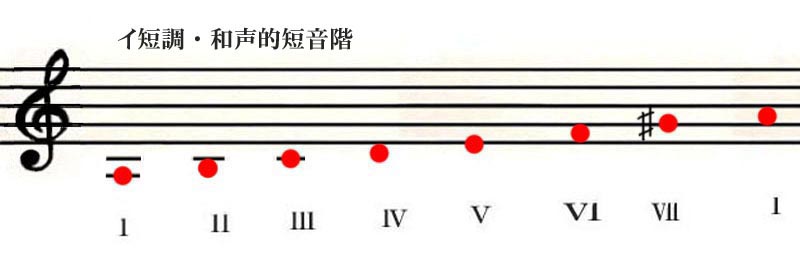

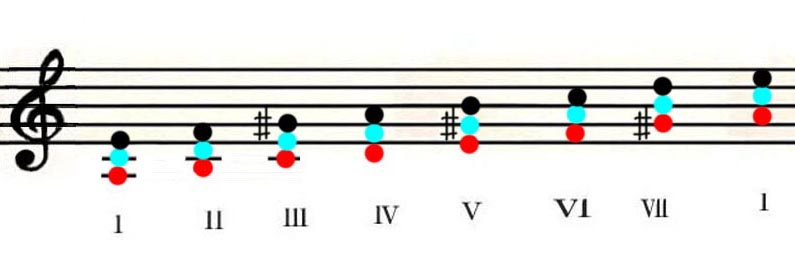

| 二つ以上の音が同時にひびくとき、そのまじりあった音を和音といいます。 二つ以上の音の組み合わせは数多くありますから、和音も数多くあるということになりますから 全部の和音を書くことはできませんが、幾つか例題として書いてみます。 和音の作り方 和音は、元になる音・根音の上に、根音との音程が3度になる音を重ねます。 その音は、根音を1と数えて3つ目にあるので第三音と呼びます。 二つ重なった音を普通は二重音または二重和音とよびますが、二重音は三和音の中の音を 一つ省略した形とされます。 第三音の上に、第三音との音程が3度の音を重ねると、その音は根音から数えて5つ目の 音になるので第五音と呼びます。 根音・第三音・第五音の三つ重なった和音を三和音と呼びます。 この三和音が和音の基本とされています。  上のようにしてできあがった三和音  音階上の三和音 音階のローマ数字が根音の数字となって三和音に付けられます。   上のようにして出来上がった三和音は形は同じに見えますが、根音と第三音の音程、 第三音と第五音の音程を調べてみるとちがいがわかります。 根音と第三音の音程が長3度で、第三音と第五音の音程が短3度でできている 三和音を「長三和音」、根音と第三音の音程が短3度で、第三音と第五音の音程が 長3度でできている三和音を「短三和音」といいます。 下の譜表で「シ・レ・ファ」の三和音だけ「減三和音」になっています。これは根音と 第三音の音程が短3度で、第三音と第五音の音程も短3度で、長三和音や短三和 音よりも全体の音程が狭いからです。 長三和音と短三和音は、根音から第五音までの音程が完全5度でできているのに 対し、減三和音は根音から第五音までの音程が減5度です。 ここにはありませんが、この他に増三和音もあります。増三和音は根音から第5音 までの音程が増5度になります。 「長三和音」、「短三和音」、「減三和音」、「増三和音」を三和音の種類といいます。 和音記号 和音が音階のどの音の上にあるかを示すためにローマ数字を和音の下につけますが、 表示に区別があります。 長三和音‐‐‐‐‐ローマ数字の大文字 (Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ が大文字) 短三和音‐‐‐‐‐ローマ数字の小文字 (ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ が小文字) 減三和音‐‐‐‐‐ローマ数字の小文字の右肩に ○ をつける 増三和音‐‐‐‐‐ローマ数字の大文字の右肩に ′ をつける(など)   三和音で長三和音と短三和音を協和音、それ以外の和音を不協和音とよびます。 D音・ニ音(レ)を始まりの音として出来る音階の各音を根音とした三和音を書いてみましょう。 ニ長調にはファとドに♯がついて、その音は半音上がりますから、半音上がった音で音程を 考えます。  註:上の譜表で音程を書いている場所が広かったり狭かったりしていますが、 特に意味はありません。五線が邪魔になるので線をさけて書いただけです。 音階のページで「幹音(白いキーの音)だけでなく、派生音(♯や♭がついている音)のすべてを 起点(はじまり)として音階を作ることが出来る」と書きました。 根音に♭がついている音階の例として変ホ長調で三和音を作りました。 上のニ長調では♯で半音上がる音がありましたが、変ホ長調では♭で半音下がる音があります。 ♭がついて半音下がった音で音程を考えます。  三和音の種類の例      根音が幹音(白いキー)であっても、派生音(変化記号で半音上がったり下がったりしている音)で あっても、下記の表で三和音の種類を判断できますし、三和音の種類を作ることもできます。  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 短調の三和音は和声的短音階のそれぞれの音を根音として作ります(和声的短音階は 「短調について」ページに書いています)  短音階上の三和音  |